在汽车设计日益追求科技感和未来感的今天,隐藏式车门把手曾以其流畅的线条和简约的风格,成为众多新能源车型的标配。从特斯拉的引领到国产新势力的跟进,这种设计一度被视为汽车智能化的标志之一。然而,随着实际使用中问题的不断暴露湖北配资平台,如断电无法弹出、救援困难、夹手风险等,隐藏式门把手的安全隐患逐渐引发公众担忧。今年5月,工业和信息化部正式启动《汽车车门把手安全技术要求》强制性国家标准的制定工作,标志着这一曾风靡一时的设计或将迎来重大转折。

隐藏式门把手的风光与隐患

隐藏式车门把手其实并不是这几年的新生事物,早在1952年,奔驰300 SL就采用了类似设计,但直到电动汽车浪潮兴起,它才真正走入大众视野。特斯拉Model S的推出,让隐藏式门把手成为科技感的象征,随后国内不少新能源汽车品牌纷纷跟进,将其作为车型差异化的重要卖点。这种设计不仅提升了整车的一体感和美观度,还被认为能轻微降低风阻,对续航有一定帮助。然而,光鲜的背后却暗藏危机。在实际使用中,隐藏式门把手暴露出诸多问题。例如,在北方冬季,门把手常因结冰无法弹出,车主不得不借助热水或吹风机解冻;更有用户反映,第一次使用时因不熟悉操作而被夹伤手指。

更严重的是安全隐患,在多起交通事故中,隐藏式门把手因车辆断电而无法弹出,严重延误了救援时间。2024年4月,一辆新能源SUV在山西发生追尾事故后起火,由于电源线被切断,门把手无法自动弹出,救援人员只能破窗而入。类似案例在国外也有发生,如美国一名特斯拉车主在事故中因门把手无法打开而丧生,引发法律诉讼。此外,国家市场监督管理总局在2023年因门把手缺陷召回部分丰田bZ3车型,进一步暴露了这类设计在极端环境下的可靠性问题。这些问题不仅影响用户体验,更直接威胁驾乘人员的生命安全,促使监管部门和行业开始重新审视车门把手的设计逻辑。

随着事故案例的增多和用户投诉的积累,隐藏式门把手从“科技卖点”逐渐沦为“安全痛点”。社交媒体上,不少网友分享了自己面对光秃车门时的尴尬经历,甚至有人因门把手失灵而耽误紧急行程。这些声音汇聚成一股强大的舆论压力,推动相关部门介入调查并启动标准制定工作。隐藏式门把手的命运,正从追捧的高峰滑向反思的低谷。

新国标出台:从规范到执行

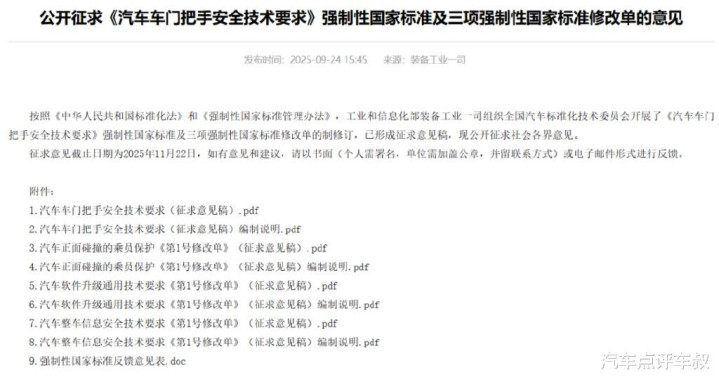

9月24日,工业和信息化部就《汽车车门把手安全技术要求》(以下简称《技术要求》)这一强制性国家标准面向社会公开征求意见。征求意见稿的编制说明里提到,为了应对电动隐藏式车门把手这类新技术、新的安全需求,进一步规范并提高车门把手的安全性,筑牢汽车安全的底线,故而组织开展了门把手标准的制定工作。

该标准由多家行业机构和企业共同起草,内容包括车门把手的机械冗余、防夹要求、标志标识、强度测试等关键技术指标。值得注意的是,标准明确禁止全隐藏式门把手的设计,即那些完全嵌入车身、无任何外露部分的门把手将被淘汰。取而代之的是,所有车型必须配备机械冗余装置,确保在断电、碰撞等紧急情况下,车门仍能从外部打开。

标准还要求车门把手必须具备明确的操作标识和合理的布置区域,避免用户在紧急情况下因找不到把手而延误逃生。此外,针对电动门把手的夹手问题,新标也设置了防夹测试标准,以降低使用风险。根据征求意见稿,新标准计划于2027年1月1日起分阶段实施,给予车企一定的过渡期。例如,新申报车型需在2027年7月前全面达标,已上市车型则最晚在2028年7月完成整改。这一时间安排既考虑了行业调整的可行性,也体现了监管部门对安全问题的紧迫性。

面对新规,车企已迅速行动。广汽集团表示,已对在研车型的门把手方案进行全面调整,确保符合未来标准要求。阿维塔、吉利等品牌也透露参与了标准讨论,并承诺将严格执行国家规定。一些企业早在标准出台前就已主动优化设计,如长城汽车董事长魏建军曾公开批评隐藏式门把手“重量大、密封差、碰撞后难开启”,并主张回归实用主义。比亚迪则作为标准起草组成员之一,表示已将自身的安全设计经验贡献给行业。从企业反应来看,多数车企正从追求“视觉创新”转向“安全合规”,半隐藏式或传统外拉式门把手成为新的研发方向。

这一转变不仅是技术调整,更是产品开发理念的升级。新国标的推出,填补了车门把手领域长期缺乏强制性标准的空白,为行业提供了明确的技术底线。它传递出一个清晰信号:汽车设计不能仅停留在表面创新,而必须将安全作为首要前提。

安全优先:汽车设计终将回归理性

隐藏式门把手的调整,折射出整个汽车行业正在经历的价值重塑。过去几年,为凸显科技感和差异化,不少车企热衷于推出“炫酷”但实用性存疑的设计,如全触摸中控屏、无实体按键界面等。这些设计虽然提升了视觉冲击力,却往往以牺牲操作便利性和安全性为代价。隐藏式门把手正是其中的典型代表。它一度成为新能源车的“身份符号”,但在真实使用场景中,其电子结构复杂、故障率高、环境适应性差等缺点逐渐显现,尤其在与生命安全直接相关的车门开启功能上,容错率过低。

新国标的推进,将促使车企在创新与安全之间寻找更合理的平衡点。例如,又不分车企开始采用“半隐藏式+机械应急机构”的方案,既保留部分科技感,又确保断电时可手动解锁。也有的车企通过材质和色彩的优化,提升传统门把手的美观度。这些调整显示,安全规范并非扼杀创新,而是引导其走向更可持续的方向。从消费者反馈看,虽然部分年轻用户对隐藏式门把手的退出表示惋惜,但多数人支持“安全优于颜值”的原则。有网友直言:“买车首先是为了保命,门把手再好看,打不开也是徒劳。”

更深层次看,车门把手标准的出台是智能汽车安全监管体系完善的一步。随着汽车电子化程度提高,类似的门锁系统、车窗控制、应急逃生装置等都可能面临更严格的安全审查。这要求车企从产品定义阶段就将安全作为核心指标,而非事后补救。何小鹏在接受采访时也承认,隐藏式门把手存在不足,并表示正在研发“更好开、更安全”的替代方案。这种态度的转变,反映出行业对安全责任的集体觉醒。

未来,汽车设计的竞争将不再局限于外形和功能的新奇,而是更多聚焦于如何在高科技与高安全之间取得和谐。门把手的变迁,只是一个开始。随着法规的完善和用户意识的提升,汽车产品将逐步摆脱“华而不实”的创新陷阱,转向更务实、更以人为本的发展路径。这不仅有利于行业长期健康发展,也将最终造福每一位车主。

车叔总结

隐藏式门把手从风光无限到面临退场,代表了汽车行业在创新与安全之间的最终选择。工信部牵头制定的新国标,不仅是对一类产品的规范,更是对整个行业价值观的引导:科技应当服务于人湖北配资平台,而非凌驾于人的安全之上。随着2027年实施节点的临近,我们或许将告别全隐藏式门把手的时代,但迎来的是一个更可靠、更安全的汽车使用环境。这场看似微小的设计变革,实则是汽车工业走向成熟的重要标志。

伯乐配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。